楼梯的拐角处,一间看似不起眼的房间里,一排排标本储存柜陈列其间,柜子的每一层都摆放着大大小小的玻璃瓶,透明的福尔马林液体中,浸泡着形态各异的蛙、蟾蜍等两栖爬行动物。

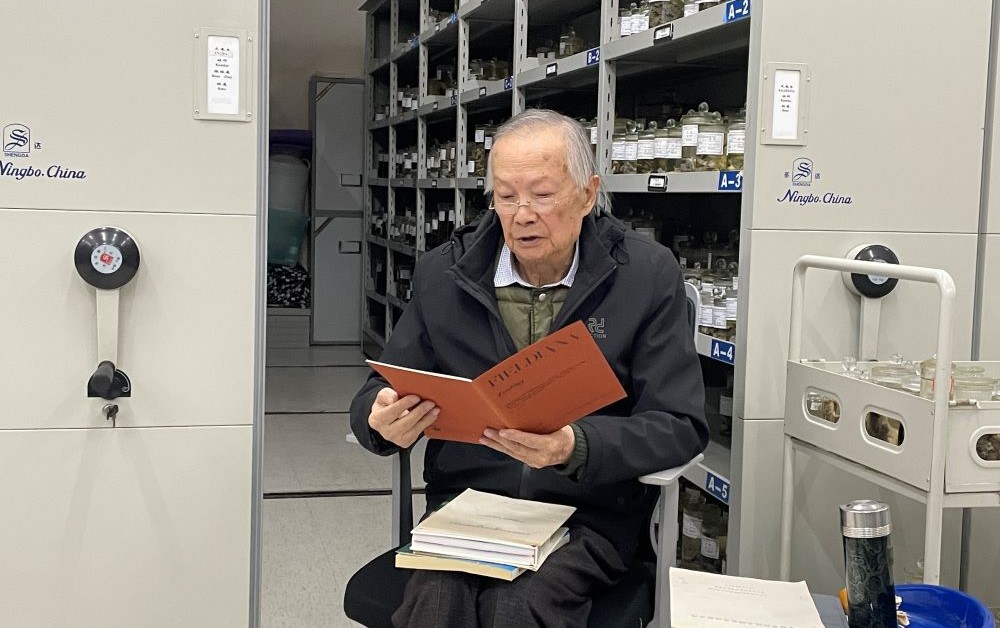

谈话间,一位白发苍苍、衣着整齐的老人推门走了进来。他亲切地和在场的每位工作人员打招呼,然后走到办公桌边,从双肩背包里掏出一沓厚重的书,《云南两栖类志》《横断山区两栖爬行动物》《云南两栖爬行动物》……每一本书都是他呕心沥血的成果。

在从事研究的四十年里,他辗转中国南亚热带、热带广袤山川近三十个春秋,采集标本2万余件。

无奈荒度十年,成人生一大憾事

“我很小的时候,因为家在农村,经常跟田鸡、蛇、蜥蜴等打交道,对这些动物有一定的兴趣。”他温和地说道。年少时种下的这颗兴趣的种子,为他后来的人生埋下了伏笔。高考填报志愿时,他果断填报了云南大学动物学专业。

1961年10月大学毕业后,他被分配到中国科学院昆明动物所工作。那时的昆明动物所,坐落于昆明市西山区花红洞。他先是干了几个月的劳动,后又被安排到西双版纳勐仑,参与建设工作站。一行人在西双版纳植物园木匠师傅刘文彪的带领下,上山伐木、改木料、锯行条、脱土基、编草排。好在当时年轻气盛,劳动倒也轻快。

1963年初,国家开始大力发展,科研自然是发展的重中之重。那年,恰逢四川医学院院长刘承钊及其夫人到昆明动物所访问。由于云南气候条件优越,植被多样、两栖爬行动物种类繁多,刘承钊向研究所提议:应培养从事两栖爬行动物研究的专业人员,参加全国两爬志编写。在这样的契机下,所里派杨大同前往贵阳学习两爬动物野外采集和分类相关知识。

到达目的地后,杨大同被分配到杨副主任教研室小组,赴贵州印江梵净山进行标本采集,他与两栖爬行动物的不解之缘就此结下。野外科考条件严苛,除了完成标本的采集工作,科研人员还要与复杂的工作环境斗智斗勇。经过一段时间的适应,一切工作终于步入正轨。

然而,因为一些出乎意料的事情,杨大同被迫中止了两栖爬行的进修学习,从贵州返回昆明。回到研究所后,他被安排了许多勤杂工作,挑粪种菜、给鸟兽组铸造猎枪弹和铅砂等。而后又参加“四清锻炼”,到云南省宜良县和昭通县分别工作了一年。

十年间,他辗转多地,做了许多业余的工作。面对挚爱的两爬科研事业,他常常身不由己,他困顿又遗憾,以致后来谈及此事,他的眼中总是透露着伤感。

野外采集标本,他有一手好枪法

1973年1月,中国科学院在广州召开了《动物志》《植物志》和《孢子植物志》三志会议,时任四川医学院院长的刘承钊先生提出撰写中国两栖爬行动物志的议题。幸得刘院长及其夫人器重,杨大同得以加入云南两栖爬行动物研究组,重启两爬科考之旅。

“那时候野外科考条件特别艰苦,但是大家都特别能够吃苦耐劳,始终保持着饱满的精神状态。”他说道。

没有考察车,队员们只能乘长途班车前往目的地。一把猎刀、一杆双筒猎枪、一套黑色夹克、一块可以当成雨衣使用的塑料布,以及必需的被褥、布袜和水靴,就是一个研究人员全部的科考装备。带着基础物资及科考装备,科考队跋山涉水奔赴考察点,过上了风餐露宿、食不果腹的生活。日子虽然漫长,但有任务在身,尚能苦中作乐。

“我的枪法很好,打到黑熊和羚羊都是常有的事。有次捕获了一只黑熊,大伙合力将它扛回驻地,20多里的路全靠人力搬运。”他回忆说。之所以枪法好,皆因上中学的时候他曾是县上除四害的积极分子,经常用猎枪打老鼠,对猎枪的使用早已融会贯通。野外狩猎大型生物标本,对他来说是一件极为游刃有余的事情。

有时夜色未明,他便悄然起身,提上猎枪,拿上手电,便向原始森林进发。在草木茂盛的林间找寻最佳狩猎点,掩身其中。耳听六路,眼观八方,只等猎物入圈。每次扣动扳机,多是一击即中。待确认自身处境安全后,他便绑了受伤的猎物,欢喜返回驻地。休息片刻,他和队员便着手剥制标本。涂抹防腐膏、填塞脱脂棉、缝合创口,最后将处理好的标本置于通风处或阳光下晾晒。完成这些工作,通常已至深夜。

在一个地方进行标本采集,通常一待就是十天半个月,甚至更长,采集效果的好坏直接决定着考察时间的长短。“衡量一个采集点是否采集完成,主要是看方圆数公里范围不同景观内采得物种标本是否重复,倘若没有新的物种出现,则说明该地物种标本基本采集完成,方能赶赴下一个科考据点。”他说。

参与编写两爬志,助建云南两爬标本库

工作期间,杨大同还参与了《全国两爬志》的编撰工作。为了解云南两栖爬行物种的基本情况,他踏上了漫长的标本采集之路。三十年间,他一直在各个科考据点间流连,足迹遍布高黎贡山、碧罗雪山、哀牢山等省内及临近省区各大名山大川,累计获得两栖类标本17000余件、爬行类5000余件,为云南两栖爬行动物标本库的建成贡献了大量的标本。

他前后发表了《中国横断山生态环境和两栖类物种多样性形成和演化及其与横断山抬升关系的研究》等54篇论文;主持编撰了《云南两栖类志》《横断山区两栖爬行动物》等5部专著;发表两栖类30个新种,爬行类3个新种;为两栖爬行动物学订正两栖类属名29种、爬行类属名2种;创建湍蛙亚科、胡湍蛙属、裂腭湍蛙属、溪蟾属等4个新分类单元;从系统进化高度厘清了湍蛙类、蟾蜍类、溪蟾类长期分类混乱局面。

“夜半溪涧横断行,采集归来汗湿襟。杜绝奇珍穿肠过,鳄鼍蛇蛙库满盈”。杨大同在《矢志两爬写辉煌》一诗中这样总结道。

他将半生的精力倾注在两栖爬行动物的研究中,直至2000年完成《云南两栖爬行动物》的编撰,结束了退休前最后一项重要的工作内容。四十年的研究生涯有了一个圆满的句号,也为世界两栖爬行动物研究贡献了属于他的一份力量。

光阴如流水般易逝,四十年科研历程恍若昨天。回忆起过往种种,他感慨颇丰地说:“我所接受的教育告诉我,我应将有限的生命投身到为国为民奋斗的科学事业中去。”他从教育中汲取的力量支撑着他在科研道路上一往直前。

为人导师时,他又将这种力量润物无声地融在教育理念里。作为研究生导师,他特别强调推心置腹,常常透过表面现象,探讨更深层次的东西。从课题的选择、研究的开展到结论的推演,他都耐心引导,使学生有所得亦有所悟;学生的论文,他也只署指导教师名,给学生的学术成果予充分的肯定。

“科研最重要的就是做出成果。”他说,“我们国家重视科研事业的发展,竭力培育科研人才。作为一名科研人员,应当充分发挥主观能动性,多动脑思考,多看研究资料,吸收国外先进研究成果,借鉴国内外优秀研究方法,取之长处补全短板,力争互利共赢。”

所综合事务部综合处供稿